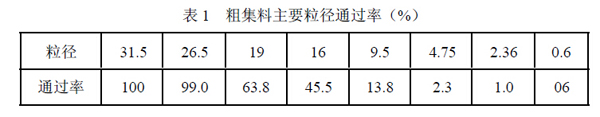

本水泥混凝土路面試驗段的集料采用陽江石河石場生產的花崗巖碎石( 20~28mm 碎石、10~20mm碎石、5~10mm 碎石)。三檔材料按20~28mm/10~20mm/5~10mm=46:44:10 進行優化級配摻配,合成級配符合4.75~26.5mm 要求。其它指標符合GBJGF30-2005 的技術指標要求,其中主要粒徑通過率指標見表1 所示。

2.2 機制砂

本工程的細集料采用石河石場生產的0~5mm 石粉。該石粉經除塵后小于0.075mm的通過率<7%,而細度模數則為2.84,其中主要粒徑通過率指標見表2 所示。

2.3 水泥

本試驗段的試驗采用水泥來源于施工現場拌合樓,青洲水泥有限公司生產的“金鷹牌”PII52.5 水泥。

水泥的各項檢測指標見表3 所示。

2.4 外加劑

本水泥混凝土路面試驗段的外加劑采用徐州超力建筑材料有限公司生產的CNF-3 引氣緩凝減水劑。

3. 配合比設計

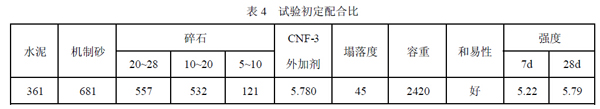

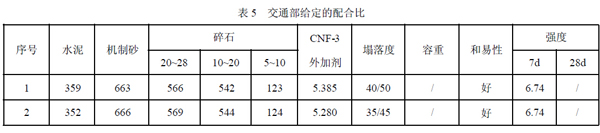

考慮到水泥混凝土施工過程中由于施工管理、機械設備以及施工人員的操作等因素所引起的施工變異性會導致施工水平存在一定的波動,從而引起水泥混凝土強度的變化。為滿足水泥混凝土的設計要求,保證其使用性能,因此配制的水泥混凝土強度應比設計強度高一定的程度。在第一次配合比設計的基礎上,按《公路工程水泥及水泥混凝土試驗規程》相關方法進行試驗。工地試驗室根據以上原材料,依據設計及施工藝進行配合比設計及試配,根據試配結果,確定的配合比為見表4 所示,而交通部公路科研所提供的配合比見表5 所示。在試驗段中,最終確定采用交通部公路科研所提供的推薦配合比1 來指導施工。

4. 試驗數據檢測結果

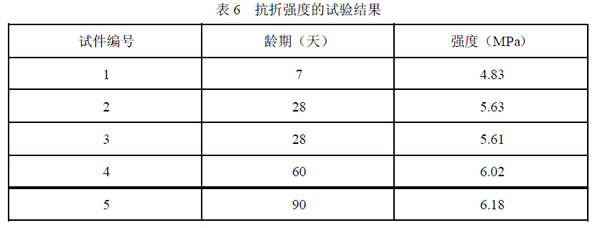

4.1 試件抗折強度

本試驗段的混凝土到場溫度為35℃以下,而施工現場的塌落度為20~45mm。為了檢測本試驗段的水泥混凝土抗折強度,在K23+180~K23+380 左幅200m 現場共成型5 組試件,養護條件為標準養護,抗折強度的試驗結果見表6 所示。從試驗結果可發現,該機制砂試驗段小梁拉彎強度與天然砂所檢測的小梁抗拉彎強度數據一致,操作符合規程要求,符合規范以及設計要求。

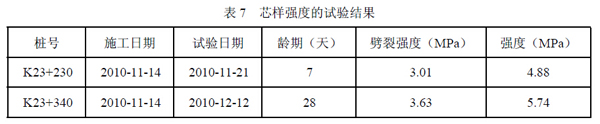

4.2 芯樣試驗強度

本試驗段的芯樣試驗強度匯總見表7 所示。從試驗結果可發現,該段機制砂試驗段芯樣劈裂強度與天然砂所檢測的芯樣劈裂強度數據一樣,操作符合規程要求,符合規范以及設計要求。

4.3 平整度和構造檢測

本試驗段對共平整度檢測了40 個點,合格點數為32 個,合格率為80%。從試驗檢測結果表明,該段機制砂試驗段3 米直尺平整度檢測數據與天然砂所檢測的平整度結果一致,操作符合規程要求,符合設計要求。

另外,對試驗段K23+210~K23+340 共抽檢6 個點來檢測其路面構造深度,從試驗檢測結果可發現, K23+210 的路面平均構造深度為0.90mm,而K23+340 的路面平均構造深度為0.85mm。該段機制砂試驗段構造深度檢測數據與天然砂所檢測結果基本一致,操作符合規程要求,符合規范以及設計要求。

5. 數據比較結果分析

從以上所匯總的試驗檢測數據,筆者對其進行對比分析,總結了機制砂與天然砂拌制水泥混凝土所得到的比較結果如下:

(1)兩者強度比較結果。從兩者的強度試驗比較分析可清晰表明,在同等條件下,采用機制砂和天然砂的強度檢測數據基本一致,兩者的強度均能滿足設計要求。

(2)兩者平整度比較結果。由于人工抹面較困難,一定狀況下影響了整體的平整度,造成了平整度合格率的下降,這可能和機制砂的生產質量有一定的關系,如果采用專業的制砂機生產機制砂,使機制砂的顆粒粒形更合理,以及粗顆粒或石粉含量能得到有效的控制,這些外觀現象應該是能得到改善的。

(3)兩者的外觀比較結果。經比較,該機制砂試驗段相比于天然砂路段感觀性能較高,亮度較大。

6. 結論

本文結合陽陽高速公路陽江至陽春段工程,該工程水泥混凝土路面采用機制砂代替天然河砂來拌制水泥混凝土進行路面施工,對其進行大量試驗以研究機制砂代替天然河砂對水泥混凝土路面性能的影響,對試驗檢測的試驗數據進行匯總分析,把機制砂和天然砂試驗段的各項數據進行比較。通過上述室內試驗和機制砂在水泥混凝土路面的應用實踐經驗,機制砂在水泥混凝土路面的應用是可行的,只要人們轉變傳統的觀念,機制砂便能體現出它的“資源優勢”,便能最大限度的為公路建設服務。

參考文獻:

[1] 馮麗.機制砂在高速公路混凝土路面中的應用[J].山西交通科技,2011,27(04):31~33.

[2] 李北星,柯國炬,趙尚傳,等.機制砂混凝土路用性能的研究[J].建筑材料學報,2010,31(08):45~46.

[3] 趙君.機制砂道路水泥混凝土的試驗研究[J].建材技術與應用,2009,24(03):13~14.

[4] 李智,張肖寧,鄒桂蓮,等.水泥混凝土路面用機制砂的生產與應用研究[J].交通與計算機,2006,33(12):78~79.